这届创业者:为什么砸100个亿也成不了?

本周,最让人受惊吓的新闻,莫过于“某生鲜巨头宣布遣散”。

震惊之余,我想起去年9月与某位投资人的一次叙旧。他说:2015年之前投的项目,都赚钱;2015年之后投的项目,全赔了。2015年之前,一个公司融资10亿算是上岸;现在一个公司融资10亿,啥也不是。

这起新闻给人人一个启示:何止“融资10亿”啥也不是,今天的创业圈,“融资100亿”也啥也不是,“砸(钱)上了市”也屁都不是。

今年,类似案例层出不穷。

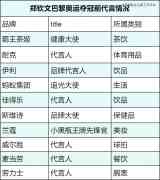

好比一些未上市的独角兽公司:柔宇科技,融了小100亿,欠薪;蜜芽,融了小几十亿,APP关停;开课吧,融了小几十亿,欠薪欠债。

再好比一些已上市的独角兽公司。实在,“某生鲜巨头”这类公司另有许多,只是水下的新闻人人听不到,好比某团结办公巨头(已上市),融了大几十亿,已濒临倒闭。

最近两年,经常泛起这种怪事:一个赛道三军尽没。当这种“有时事宜”酿成“普遍事宜”时,我以为所有创业者和投资人都应该反思:为什么我们把*的资源、最多的资金都砸给了一家我们以为*的公司,效果依然是这样。岂非真的“这一届创业者、投资人”不行?

要说“这一届创业者”都不行,有点夸张,但不无原理。我是2015年创业的,我暂且把2015年后的创业者归纳为“这一届”。

已往6年,我和团队报道了15000位创业者,我能对照有掌握地说出一句话:这一届创业者有“原生家庭破绽”。

我们创业之初,“怙恃”就告诉我们2点。*,“大”很主要,以是要不惜一切做流量、做用户、做规模等,赔钱也要做大;*,“快”很主要,以是要不惜一切做“增速”,赔钱也要做。

这会造成一个焦点问题:这一届创业者没有“赚大钱”履历。这里的“赚大钱”不是指“创业者没赚过钱”,而是说“没有自力操盘公司赚大钱”的履历——我不敢说100%,然则凭履历统计,60%以上*没有问题。

我也是这届创业者的一员,我不想认可但不得不认可:在商业认知上,这届创业者有着难以填补的缺陷。人人追求“快速 做大”的初衷没有错,然则遗忘了一个条件,那就是“在可赚钱的基础上快速做大”。

已往6年,有一句话我都听得耳朵起茧了:只要我XXXX,公司就能盈利。这个“XXX”指许多详细内容:好比暂停手艺投入、暂停津贴......甚至许多创业会说:只要我想,公司就能盈利。我现在敲出这句话,依然无法掩饰心里的不耐性。

我把创业的进阶分为六个阶段:有产物,有用户,有收入,有利润,有规模,上市。这其中,每一个阶段到下一个阶段的实现难度都相差十万八千里。以铅笔道为例,前两个目的的实现我们仅用了1年;“有收入”的目的实现,我们用了3年;“有利润”的目的实现,我们用了6年。

固然,这种“认知缺陷”逐年在填补。2015年,人人以为“有流量”的公司就是好公司;2017年时,资源迎来小隆冬,一批这样的公司死无全尸,人人就最先矫枉过正:“有收入”的公司就是好公司,于是从天使轮就要求你营收体量,否则就是“太早期”。

到2022年,这个缺陷依然存在:增速大于一切,规模大于一切。好比“本周遣散的生鲜巨头”,营业部门的指标照样“毛利 增速”,季度收入30亿,亏损能到9亿。

“做收入”和“做利润”真的是两个相差十万八千里的看法,但人人急功近利,不愿意放慢速率,不愿意在做大规模前先做一个证实题:你的营业自己能赚钱。由于证实这道题,至少要多花1-2年时间,甚至更久。

人人另有一个理想:就算不赚钱那又怎样,抬到资源市场去(上市),用资源市场的钱去填补营业亏掉的钱。老板不care,投资人也不那么care,上市后能让人人套现就行。

但在今天,这种“理想”算是彻底破灭了:你上市了又能怎样?该停业还得停业。在一个不赚钱的营业眼前,资源无法战胜商业本质,再多的资源也无法堵住亏损破绽。

固然,“这一届投资人”也不无问题。

我们的投资履历是从外洋学来的,2012年之前,先锋气力主要依赖几家“中字号”资源及几家美元基金。2012年之后,人民币基金兴起。2015年后的这一届投资人,大部门也是从咿呀学语最先:此前并没有投出过基业长青的上市公司。

少数投资人抱有理想,更愿意把投资当成“同盟”来做:我投天使,你投A,他投B,张三投C,李四投D,王麻子做券商。咱们一轮一轮抬上去,最后*套现。我们这届创业者的商业认知缺陷,与投资人的“耳濡目染”脱不开相干。

幸亏这一切不是焦点问题,归根结底,都是由于行业不成熟缴纳的学费——这是必经阶段,我们要学会接纳自身的不*。已往6-7年,行业仍然跑出了许多基业长青的公司,我们只需在原有履历的基础上加以总结。

创业是一件“风险与收益”严重不成正比的事,但对行业来说,利远远大于弊。我们需要对“失败”宽容,树立一个准确认知:创一次利国利民的业,即便失败也是“名誉失败”。

今天我不赌一块钱了:巨头都这么难,照样把钱留着钱过冬为好。