为什么宁德时代的研发用度比小米还低?

“宁德时代一年的研发用度,比互联网行业公认最没有手艺含量的小米团体都不如,还什么硬科技呢。”

这个既黑了宁德时代,也黑了小米的质疑来自一位前证券剖析师的同伙圈,2021年,宁德时代的研发用度约为77亿元,小米研发用度到达132亿元,差不多是宁德时代的1.7倍。

一时间,“宁德时代研发不如小米”的词条被送上热搜。

作为新能源车赛道的头号舵手,宁王的职位在已往几个月屡遭挑战,好比上游原质料的大面积通胀,好比下游客户扶持二供的心机。

但在宁德时代之前,中国险些不存在汽车工业的焦点零部件公司。同时,面临松下、LG、比亚迪的群狼环伺,宁德时代在这种高烈度的竞争中耐久保持着全球30% ,海内50%左右的市场份额。

说他没有硬科技,很难令人信服。

相比之下,高端化已经乐成了好几回的小米,在实打实的高端机销量上始终难以逾越苹果和三星的高墙;发力研发广撒网的行动至今收效并不是稀奇好,自研芯片汹涌S2据传履历五次流片失败,随后转向了相对容易的ISP与快充芯片领域。

既然云云,两家公司略显悬殊的研发用度,到底是怎么回事?

01

两种盈利,两种研发

两家公司在研发用度上存在的伟大差距,焦点缘故原由照样两种差其余营业模式。

中泰证券新能源首席苏晨将这两种模式总结为两条蹊径:价钱差异与成本差异。简而言之,小米投研发是为了让消费者支付更高的溢价,宁德时代则是为了降低客户采购的成本。

小米是一家toC企业,无论是手机照样AIoT产物,想要在订价上更进一步,焦点是拥有“人无我有”的手艺优势,获取超额利润。好比模范生苹果,依赖人无我有的A系列与M系列芯片,缔造了硬件营业高达38.4%的毛利[2],馋哭一众内卷的偕行。

与之对应,苹果始终保持全球第一梯队的研发投入,已往五年,放眼全球消费电子厂商,能在研发用度上与之媲美的只有华为。通过高额的研发成本,让自己的产物与对手形成代际差距,这是消费电子产物形成价钱差异的先决条件。

手艺突破越是底层,创新越贴近焦点零部件,需要的研发开支就觉多,对应的溢价空间也就越高。小米虽然在SoC的研发上希望不佳,但搞搞镜头和屏幕照样可以的。公布会上,一亿像素、120hz高刷屏、高算力芯片等字眼轮流轰炸,也是为了让消费者感知到产物的差异化。

图注:小米10公布会,雷军先容1亿像素四摄

宁德时代这类toB的电池厂商则截然相反,一方面,围绕锂和钠的基础电化学系统在上世纪60年月基本成型,电池已经生长成典型的尺度化产物。另一方面,下游整车厂追求的是性能指标、稳固性与成本的平衡,其中成本指标尤其敏感。

因此,成本差异蹊径的焦点是“人有我优”,在行业竞争对手的产物与手艺拉不开差距的时刻,通过将成本做低,变相扩大利润空间。

例如在电池行业,险些不存在所谓“高端动力电池”的说法,即即是产能排满、一芯难求的宁德时代,电池平均价钱也只比二线电池厂高20%左右。缘故原由就在于电池尺度化水平极高,底层手艺创新现在已经极其缓慢。

相比在电池手艺上攻克诺贝尔化学奖级其余难题,电池厂商更现实、也更相符商业逻辑的做法,是在良率爬坡、库存治理、产能扩张做文章,把总生产成本做到最低。

以是,单独的研发能力很难代表电池企业整体的“硬科技实力”。对于制造业公司来说,生产环节的效率提升,零部件手艺上的know-how积累,比造的出来卖不出去的高端科技更主要,支出的隐形成本也更高。

这也是为什么单看研发用度,宁德时代这样的超级龙头会落伍于小米。但若是说小米“最没有手艺含量”,显然也不客观。

02

高科技,不是做出来就行

横向对比其他科技公司,小米研发投入异常高;但在一众消费电子企业里,小米只能算垫底水平。

在天下知识产权组织(WIPO) 宣布的中国企业提交的国际专利申请排行中,除了华为高居第一,OPPO、vivo、小米这些罗先生口中的“方案整合商”,也大多位居天下前线(第六、第十六,第四十八)。

而在国家知识产权局的发现专利授权榜单上,遐想甚至延续五年进入TOP10。

2021年,小米年度研发支出高达132亿,背后研发团队规模15000人,公司旗下实验室数目高达123间,降生的年度手艺,包罗隔空充电、四曲瀑布屏、液态镜头、GN2 超大底传感器、汹涌 C1 与 P1 芯片、CUP 周全屏等各个方面。

这是消费电子行业一个异常稀奇的征象:即即是行业内研发投入垫底的公司,绝对值也能吊打其他行业。

缘故原由在于,消费电子公司的研发,往往不是做一个新手艺那么简朴,而是不只要做,还要比其他人做的更好,才气商业化并获得超额利润。

以手机为例,一部手机的每一个零部件,都能找到全球最顶级的供应商。好比屏幕有三星、京东方、TCL;闪存有三星、SK海力士、西部数据;内存有三星、美光、SK海力士;SoC有高通和联发科。

若是零部件都来自供应商,那么自然会成为“方案整合商”,没有任何差异化,也就没有溢价空间。正如前文所述,高端手机的溢价泉源往往是“人无我有”的手艺——想要卖的更贵,就要有比高通和联发科更好的SoC,而苹果和华为恰恰是这么做的。

想要在顶尖水平的基础上更进一步,自然意味着研发投入的无底洞。最典型的案例就是小米流片试产五次,最终失败收尾的16nm汹涌S2。

正常情形下,一个芯片的研发成本,主要由EDA/IP的软件支出 研发职员人为 流片这三大板块组成。

软件支出,一年守旧预计4000万;SoC设计,需要至少百人规模的研发团队研发至少两年时间,人为开支在亿元规模;最后一大项台积电16nm流片,一次约莫400万美元,5次流片失败,也就意味着至少一亿的成本付诸东流。

也就是说,一款失败的汹涌S2,守旧预计研发用度在三亿人民币左右。以小米手机1189元的均价,5%的毛利盘算,小米至少要卖掉五百万部手机,才气填上汹涌S2的研发支出。

即便乐成上市销售,一旦遇到性能或功耗翻车,销量萎靡,公司的现金流往往都市受影响。华为昔时强行上马K3V2,虽然有“自己做的下降伞自己先跳”的激情万丈,也是由于有运营商营业这个现金奶牛为手机营业兜底。

以是,在SoC攻关成本太高的情形下,国产手机最先在一些边缘零部件上加大研发投入。但问题是,即即是边缘零部件,研发成本也异常高。

好比手机模具开模一次也许要花200万,从设计之初到最终定型,约莫需要十次的频频修改开模,总用度2000万打底;摄影方面,小米的相机部门有足足两千研发职员,11 Pro搭载的GN2图像传感器,研发用度高达两亿人民币。

而仅仅一款业内看来最基础的充电芯片汹涌P1,小米也投入了上亿的开支。

以是再提到研发投入的问题,用小米对比着实一点也不合适。究竟在2米26的姚明眼前,1米88的库里也是小个子。

03

看得见的投入,看不见的研发

与小米在“实验室”里猛砸钞票的直观投入差异,宁德时代的研发着实可以被看作两个部门:一是写进财报的研发用度,二是扩大化生产中发生的隐形成本。

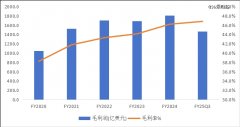

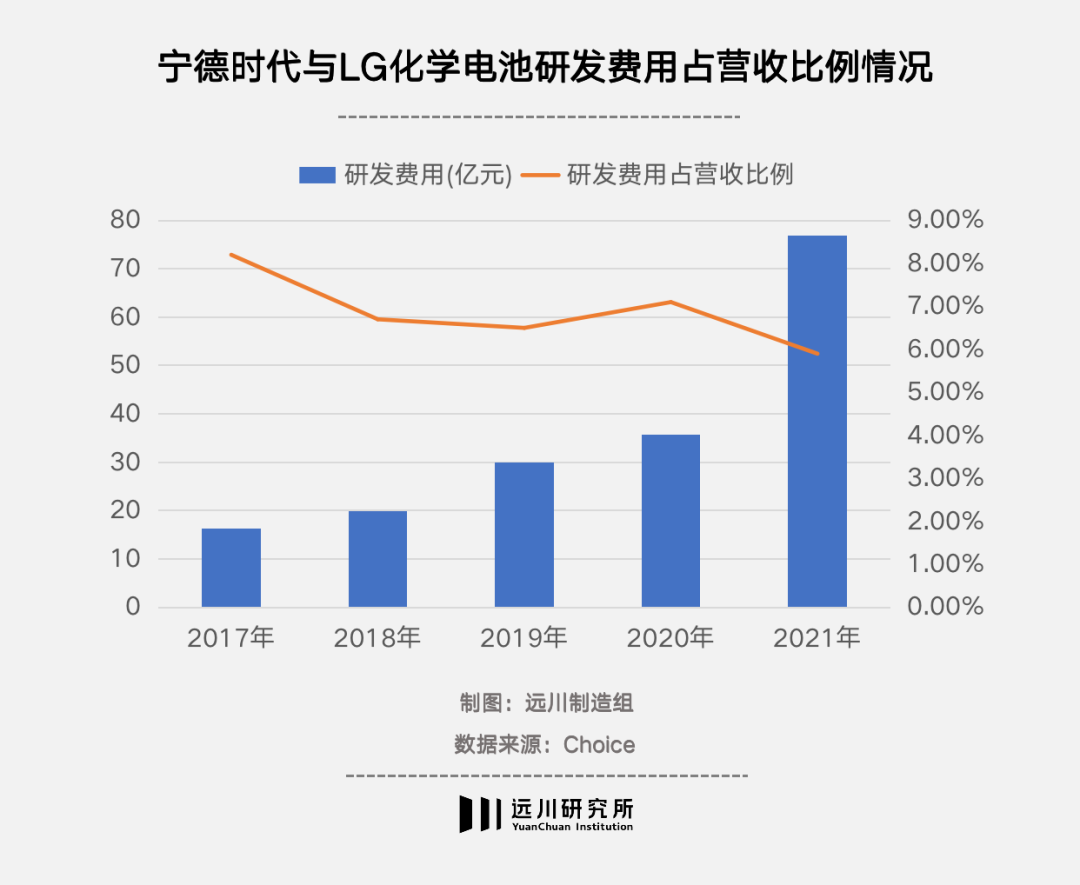

但看研发用度,宁德时代已往五年的投入也不算低,占营收比值始终维持在6-8%之间,直到2021年下游需求的发作式增进,才使这一比例下降至5%。

2017-2021年宁德时代研发用度及占营收比例情形

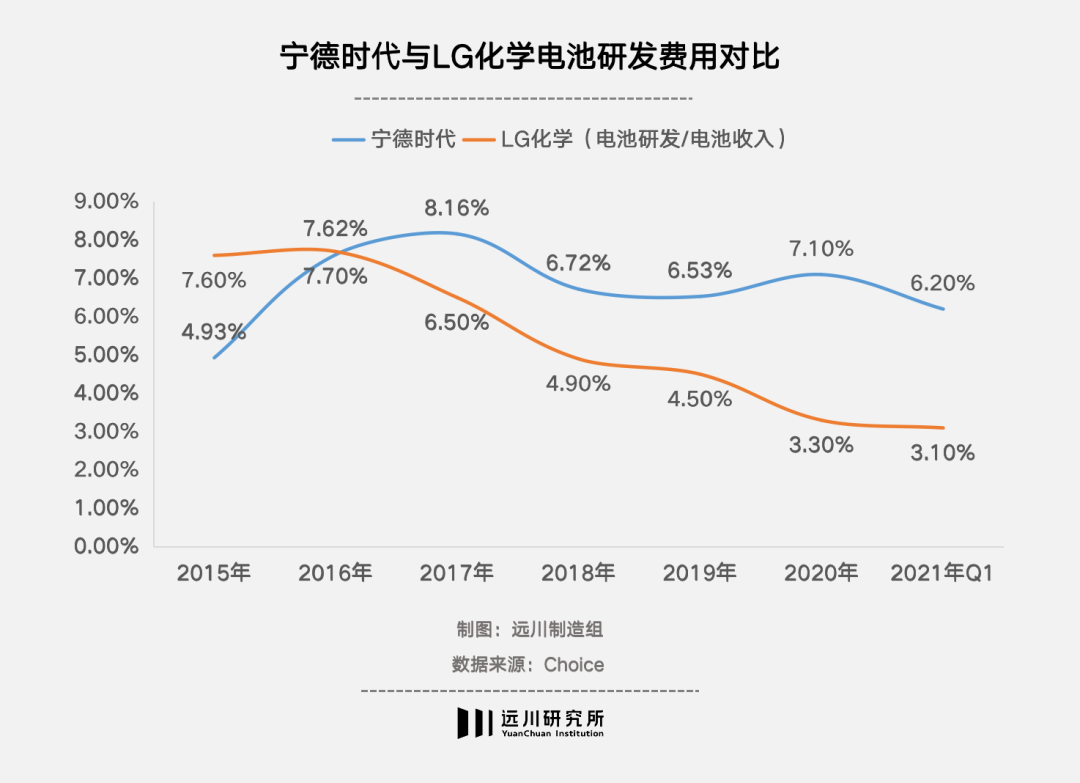

与LG对比,宁德时代的研发用度也更高。从绝对值上看,LG化学电池营业2020年研发用度24.2亿元,宁德时代同期研发用度则为35.69亿元;与宁德时代近年来较为稳固的研发费率占比对比,LG化学电池营业的研发费率占比则一起走低[3]。

2015-2021年Q1宁德时代与LG化学研发用度占营收比例情形

在招揽研发职员时,宁德时代脱手极为阔绰,果然信息显示,宁德时代电池研发岗位的年薪已经给到30万以上,比海内大多数企业凌驾50%[4]。已往一年,宁德时代去年研发团队急速扩张80%,到达10079人。

每年数十亿的研发用度与万人规模的研发团队,撑起了宁德时代的手艺结构,其手艺图谱包罗了高比能、循环寿命、充电手艺、电池平安、温度控制与BMS等诸多方面。

宁德时代手艺结构情形

但除此之外,宁德时代的许多“研发事情”,着实是很难体现在财报里的。

电池生产,是一种延续的极限生产。简朴来说,生产一块及格的电池很容易,但在统一条产线上,以同样的尺度成产百万甚至万万块一样的电池,难度就增添了成百上千倍。

和芯片制造一样,在电池生产中,机械的运行公差、温度湿度的环境转变,甚至是厂房外面有飞机火车经由,都市对生产泛起影响。日内陆震与德克萨斯暴雪造成仅仅数日的停电,直接停没了半导体工厂一个月的产能。

延续极限生产的三个难点:工程放大、延续生产、良率提升。这些难点只能以“干中学、学中干”的方式,在产线上逐渐摸透隐藏的know-how。

犹如马斯克所说,“基于新手艺的大规模生产比生产原型车难题100倍[5]”,汽车制品尚且允许公差存在,但电池的误差很可能导致平安隐患发生。而对于一座30GWh的电池厂而言,1%的良品率差距都市造成近2亿元的损失。

宁德时代每组电池的缺陷率是若干呢——十亿分之一。

这些看不见的提升,让锂电池的成本一降再降,最终传导到了消费端的繁荣。这是宁德时代最硬的科技。

04

尾声

“宁德时代没有研发”并不是一个新颖看法。

很长时间里,主流舆论对“高科技”的认知集中在新手艺的突破、科研功效的获取、尖端环节的攻克,往往忽略了一个手艺在实验室里的功效,只是千里之行的第一步。再顶尖的科技,若是验收评审后就束之高阁,悄悄地躺在实验室里,反而是对一个产业最大的危险。

因此,对制造业的大多数细分领域来说,生产环节的良率提高、工艺迭代中的成本优化、消费市场的需求验证,反而是最应该不计成本投入的地方。而这些在生产线上一点一滴的积累,恰恰是无法在财报里体现的。

面临中国制造业在高附加值领域的微弱,怒其不争的激情是好事。但一个产业的生长,最需要的是实事求是态度,和对产业纪律的尊重。