承载几代人青春,却被传发不出人为:「亚洲*期

不知有若干人,还记得《读者》这本杂志。

作为当之无愧的国民刊物,它不仅承载了几代人的生长岁月,更是誊写了无数人生故事。在没有智能手机的时代,是它掷地有声地告诉追梦的年轻人,生涯不止眼前的容易,尚有闪闪发亮的远方。

时至2022年,《读者》已走过41个年头。曾几何时,《读者》在中国杂志期刊界堪称神话,杂志月刊行量耐久雄踞中国期刊刊行量首位,亚洲期刊*,天下综合性期刊排名第四。行销全球90多个国家和区域。

然而,盛名之下,难掩颓迹。2018年8月22日,《证券日报》旗下微信公号“上市公司文娱头条”公布了一篇报道,指出读者传媒已经快发不出人为,引起社会热议,随后遭到了读者传媒的否认。

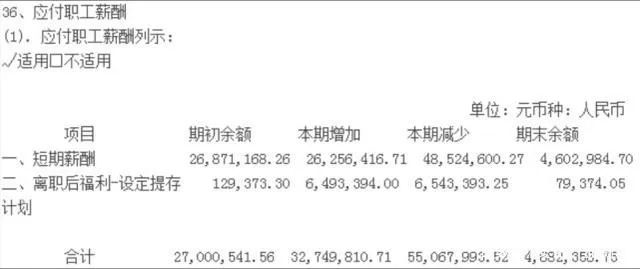

虽然“人为疑云”被辟谣,但《读者》的处境简直不容乐观。据读者传媒公布的2018年中报显示,其营业收入、净利润、出书期刊数均有所下滑。同时,2018年上半年,应付职工薪资468.24万元,与去年同期的2700万元相比削减82.66%,虽没到发不出人为的境界,但面临谋划逆境,却是不争的事实。

自2008年以来,万座报刊亭被拆除,实体书店零售码洋下降,报刊杂志的“关停潮”可谓此起彼伏,关于杂志已死的言论甚嚣尘上。裹挟在其中的《读者》,也无法幸免,虽然一直钻营转型力挽狂澜,但一起下跌的股价,足以说明问题。

知乎上有一则问题:“你从什么时刻最先不看《读者》的?”下面的数百条回复中,有看法以为这是不能制止的趋势,也有看法以为,现在的《读者》既没有留住老读者的“利器”,也没有吸引新读者的“法宝”,自身问题更多。

情怀无法为现实买单。从几间民房起步,将一本杂志生长为价值370多亿元的文化品牌,又逐渐在互联网大潮中渐行渐远,《读者》还能重回*吗?

01

平房内造出的杂志,爆红背后隐蔽隐忧

文变染乎世情,兴废系乎时序。

80年月初,改造开放的东风吹遍神州大地。高考恢复、*打开,百废待兴的文化荒原上,《读者》宛如一颗青青小草,悄然冒尖。

在兰州市的一间不到6平方米的逼仄小屋内,三位首创人郑元绪、胡亚权、彭长城,做梦也没有推测,自己做出的杂志日后会有云云惊人的影响力。

为了做出一本好杂志,胡亚权和郑元旭跑遍了兰州的大街小巷,最后决议办一个综合性的文摘类杂志,并定下“博采中外,荟萃精髓,启示头脑,坦荡眼界”的办刊目的。1981年的创刊号封面上,一位不施粉黛的女孩侧身瞻仰,眼神里全是憧憬,《读者文摘》创刊号页码48页,价钱0.3元,是那时15根冰棍的价钱。

万事开头难。那时的新华书店是主要销售渠道之一,卖力人甚至没有翻看杂志,就以“甘肃能办出什么杂志?”为由拒绝了。

是金子总会发光,气概独树一帜的《读者》照样凭实力脱颖而出。到年底,印发量突破了9万份,大量读者的来信寄送到编辑部,最多一天有9麻袋。

今后,《读者》一起高歌猛进。与此同时,我国期刊生长也迎来了*的繁荣年月,黑马层出不穷,以《读者》为首的综合性文摘杂志迅速壮大,成为“标杆”。

1998年,国家统计局对北京、上海、天津、广州等都会住民期刊阅读率举行了随机抽样。讲述显示,每百人中阅读《读者》的人数到达了12人,远跨越排名*,平均仅4.4人的《知音》。

进入新世纪后,《读者》依然势头昂扬。从2004年-2007年,《读者》的月刊行数目到达了400万册以上,且平均期印数延续8年稳居*,创下了“中国和亚洲*期刊、天下排名第四期刊”的佳绩。

值得一提的是,2006年4月,《读者》月刊行量突破1000万册(不用嫌疑,就是单月刊行量),一年的刊行量可谓天文数字。

2009年,读者出书团体举行股份制改造,与中国化工、时代传媒、甘肃国投和酒钢团体四家国企,配合确立读者出书传媒股份有限公司。2014年,读者传媒乐成上岸沪市主板,成为海内期刊上市*股。

然而,伟大的乐成之下,危急早已悄然而至。对于整个传媒业来说,2015年就似明朝的“万历十五年”,隐蔽汹涌。

在这一年,传媒业市场名目发生了革命性转变,互联网整适时代到来,传统媒体步入断崖式下滑通道。

互联网提升信息的流传速率的同时,用户的状态也在实时发生转变。相比于受出书周限期制的期刊,互联网化的媒体则能更迅速地针对用户的转变做出反馈。

牵一发而动全身,大量的传统媒体人士最先跳槽到互联网媒体。据南方报社披露的情形,2014年团体员工去职202人,主干流失严重,到2015年以后,告退大潮已在天下伸张。

凭证CNNIC的数据显示,停止2016年6月尾,我国网民数到达6.68亿,互联网普及率为48.8%,手机网民数为5.94亿,市场渗透率为88.9%,传统媒体的生计空间愈发逼仄。

而随着财报的一次次披露,《读者》的刊行量延续下降,市值严重缩水。逐利的资源非但没有雪中送炭,反而釜底抽薪,2016年-2017年,一半以上的股东大幅减持套现。

那时代选择甩掉时,连句再见都不会说。即便风景如《读者》,也未能挣脱这样的运气。

02

转型晦气遭遇瓶颈,业绩深陷下行逆境

事实上,读者传媒的转型意识并不慢,甚至一直致力于拓宽自己的界线,怎样总是不得章法。

例如,读者传媒在2010年便确立了子公司读者数码,并推出了“读者”电子书、“读者”手机和“读者”平板电脑,受限于专业和营销上的欠缺,水花平平。

2011年,《读者》*苹果APP上线;2012年,读者传媒开通阿里巴巴官方店肆,实验举行网络销售,还顺势推出《明周刊》、《漫品》和《中原理财》三种新杂志,以顺应新的市场需求,但新杂志非但没有带来营收增进,还发生了伟大亏损。

本着“东边不亮西边亮”的想法,读者又最先了影视营业投资。2012年,读者传媒投资3000万元划分设置了《广州十三行》、《天伦》和《定远舰上的男子们》三部剧集,其中除了《广州十三行》没有开拍外,其他两部剧集仅为读者传媒带来了187.5万元的回报。

2013年,读者传媒又斥资5000万元投拍了《武媚娘传奇》,但回报只有436.67万元,仅为投资金额的四分之一,可谓血本无归。

2015年读者传媒上市,拟召募5亿资金,设计划分投入到刊群建设出书、数字出书、特色精品图书出书、营销与刊行服务系统建设、出书资源信息化治理平台建设等5大项目中,既有对传统出书的弥补与增强,也有对数字出书等新营业的结构。

在设想中,一旦建成投产,每年将为公司缔造上亿利润,险些相当于再造一个读者传媒。然而,理想是美妙的,现实是骨感的,计划尚未成型,传统媒体就已经在互联网的打击下溃不成军。

停止2017年12月31日,召募资金仅投入了2400余万,针对外界的质疑,读者传媒发出多份通告,宣告首发上市募资项目悉数流产。

转型营业一筹莫展,读者传媒又遭遇“艰屯之际”。2018年3月,公司公布通告称,公司*大股东光大资源公司完成减持设计,通过大宗生意和二级市场相连系的方式将所持有的公司股份所有售出,不再持有公司股份清仓退出。

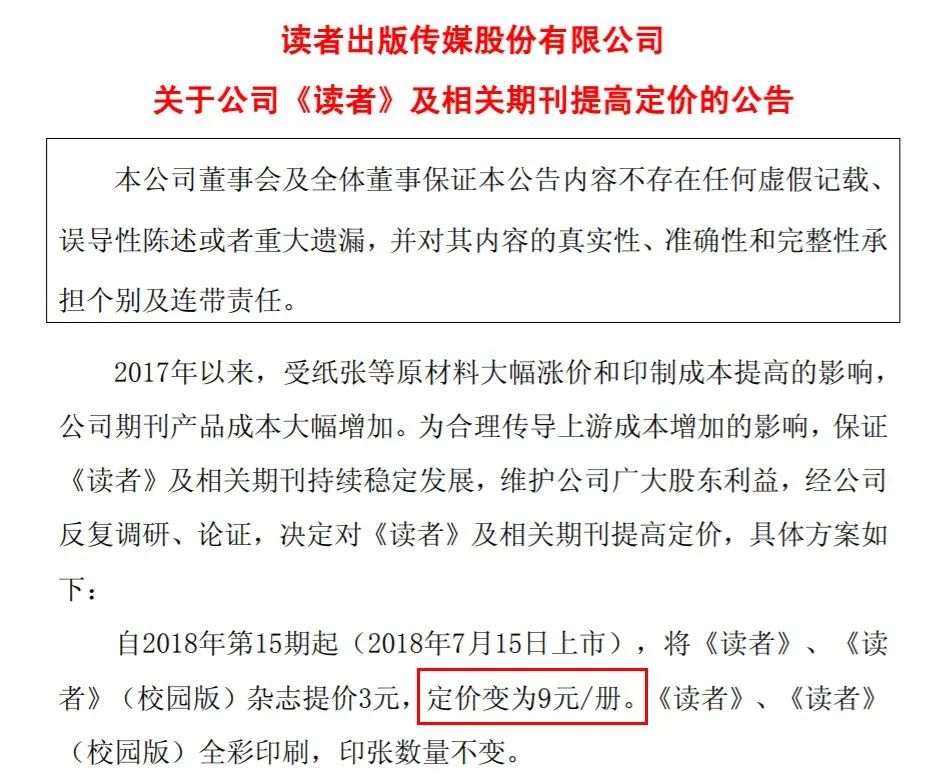

同年6月,读者出书团体董事长王永生又因涉嫌严重违纪违法被立案考察,一时间满城风雨;月尾,读者传媒公布了涨价的通告,提价为9元/本,又惹出舆论纷纷。

8月,读者传媒宣布了2018年半年报,数据显示,公司营业收入3.08亿元,同比削减4.68%,归属于上市公司股东的净利润为1401.63万元,同比削减59.96%。

对于这样一份数据黯淡的成就单,读者传媒注释为:纸张等原质料大幅上涨,广告、教辅、期刊和纸张销售量的削减。

但基本缘故原由是,局部营业的创新并不足以动员整个公司的转型,要害在于向阳营业的生长速率能否遇上日落营业的衰落速率,在品牌影响力尚存的时间内完成交替。

很显然,《读者》没有乐成。

03

审美改变美文失宠,前路漫漫未来几何

期刊的大环境虽然不景气,但好文章在任何时刻都市有一席之地,究竟在生涯的压力下,人们总会需要来自文字的慰藉和气力。

为“内容付费”并训斥事,但问题是,读者的气概早已不再受到青睐。信息大爆炸的时代,人们被差异渠道的海量内容淹没,时效性更强的新闻门户网站、出现多元价值观的民众号更受迎接。

相比于优美的文字,犀利、独到的看法更具有吸引力,总是一味的论述哲理,很容易被视为无用的“鸡汤”。

然则,能引起大局限讨论的话题若干都具有争议性,对于《读者》这样的传统媒体来说,内容的平安性是至关主要的。因此,《读者》在面临热门话题时,会只管选择对照中立的看法,制止引发负面效应,损坏品牌美誉度。

这种做法简直让《读者》少了风浪讼事,却也间接失去了个性,自身的诸多限制,导致它很难借鉴其他新媒体的乐成蹊径。

再者,互联网文化品牌的另一个特点是就是以用户为导向,从读者喜欢的切入点睁开文章,每篇文章都有明确的受众。

而文摘期刊的选题思绪恰恰相反,更容易受杂志整体气概和编辑小我私人明晰的影响,很难马上转变为用户导向的模式,这些都加剧了《读者》的萎缩和祛除。

以是,虽然读者传媒在2014年就确立了北京读者天元文化流传公司,卖力《读者》官方微信、线下书店“读者书房”以及电商的运营,但问题并没有获得太多改善。

有公关公司卖力媒体投放的人士示意,《读者》的公号看起来粉丝数和阅读量都不错,但“总感受品牌偏老”。天元文化的卖力人也坦承,互联网偏心垂直细分领域的内容,而《读者》是个“泛品牌”,民众对其的印象还停留在文摘期刊阶段。

时代的产物,总会无可制止地被下一个时代取代。站在纸媒和电子化媒体、传统媒体和自媒体权杖交替的转折点,《读者》的国民影响力没有能够顺遂在差异时代完成过渡,老一代的读者逐渐老去,新一代的读者却还没有跟上。

读者或许没有错失时代的节点,但当和众多互联网企业在统一条赛道上竞争时,读者的脚步却落伍太多了,导致老营业生长放缓,新营业受阻,骑虎难下。

想要打造出期刊界“百年迈店”的《读者》,到底还能否再立潮头,时间自会给出谜底。

参考资料:

1.中国企业家杂志《留给“读者”的时间不多了》

2.观娱象限《亚洲*期刊兴衰史》

3.无冕财经《激荡30年,做成期刊上市*股,读者照样找不到传统杂志出路》