比亚迪VS华为:新能源汽车隐藏的蹊径之争

若是说,比亚迪以一己之力扛起“一体化”大旗,那么华为就是用“开放生态赋能车企”的代表。

垂直一体化or开放外供,这个本在传统汽车时代不成问题的“问题”,在电动车时代,却成为两种截然相反,甚至对立的路径选择。

虽勉力推动旗下产物外供,万亿比亚迪却依然陷入了垂直一体化的利润困局里。其销量延续炸裂,发作式的增进万众瞩目——但若是剔除政府津贴,比亚迪汽车营业的盈利数据将大打折扣。

华为则通过手艺、渠道、品牌赋能车企,试图走一种与比亚迪截然差其余产业模式。这种模式努力的一面是有博世等企业的珠玉在前,问题则是至今这条路径尚未被完全印证有用,仍在其生长的早期阶段。

作为深圳市新能源汽车产业协会的执行会长,刘华对于汽车产业的两种模式蹊径有深入研究,他直言现在比亚迪增收不增利情形的泉源是“一家企业和整个产业链的脱节”,但同时也示意,在产业生长的初期阶段不能太过于纠结模式之争,新能源汽车新营业新业态不停喷涌,它也将遵照汽车制造业的底层纪律,“我们且走且看。”

01

比亚迪,一体化困局?

比亚迪的开放战略一旦不达预期,其电池、芯片等主要配件的成本下降会变得更难。

“我们是扶持一家企业,照样一条产业链?”在比亚迪的垂直一体化模式眼前,这是最需要问清晰的一个问题。

2021年,政府“夸奖”给比亚迪的津贴“大红包”高达22.63亿元,若是将其剔除,比亚迪净利润不到8个亿。再连系13%的毛利率和1.84%的净利率考察,就会发现:

对于这家年销量60万的、全球规模第二大的新能源车企来说,盈利能力始终是引起外界疑虑的一个要害点。

2021年整年,比亚迪新能车销量到达603783辆,同比大增218.3%;今年前5月,比亚迪新能源汽车卖出了507314辆,同比大增近3.5倍,继续高歌猛进。在3月尾王传福就指出:“守旧估量,比亚迪今年的订单会到达150万辆,若是供应链做得好,可能会打击200万辆。”

200万辆是比亚迪去年新能车销量的3.3倍,是特斯拉全球销量(93.6万辆)的2倍多。

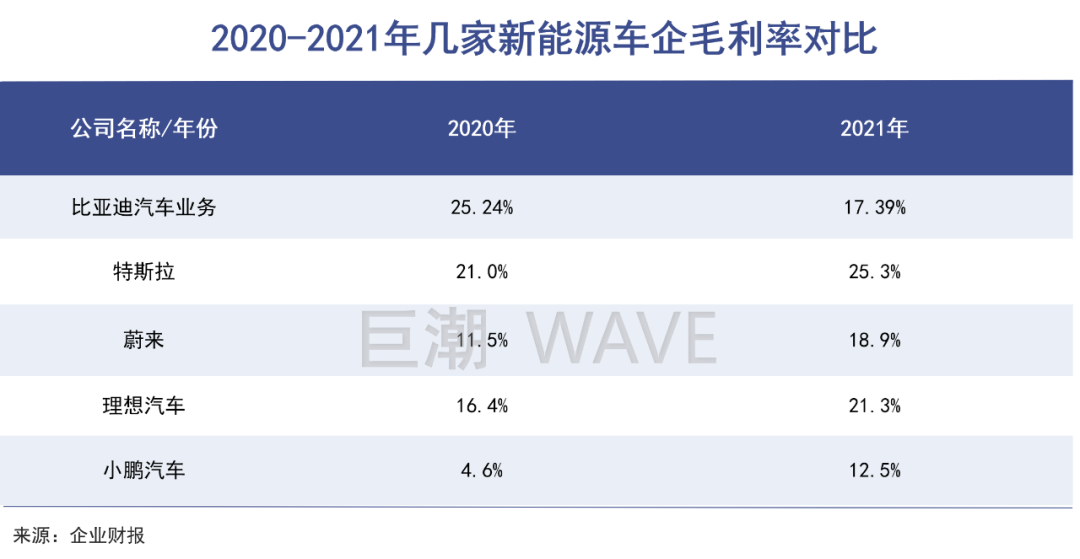

但硬币的另一面,是比亚迪的盈利能力仍未见仰面。汽车营业毛利率由2020年的25.24%,下降至去年的17.39%;公司整体净利润率也从2020年的3.84%下降到2021年的1.84%,2022年一季度降至1.36%。

同样是面临原质料上涨的压力,特斯拉、蔚来、理想和小鹏的毛利率却不降反增。一方面,证实涨价计谋被市场接受,例如理想L9售价46万起,卖得仍然火爆;

另一方面,销量提升带来的对供应链的议价能力,2021年蔚小理均到达10万左右的销量,这给他们带来了不少谈判筹码。

而全栈自研自产的比亚迪,寄期望于一体化来降本增效,至今却也没有看到清晰的效果。凭证一季度财报和汽车销量测算,特斯拉每卖一台车净赚1.07万美元(72400元);而比亚迪不到2000元,足足差了7万元之多。

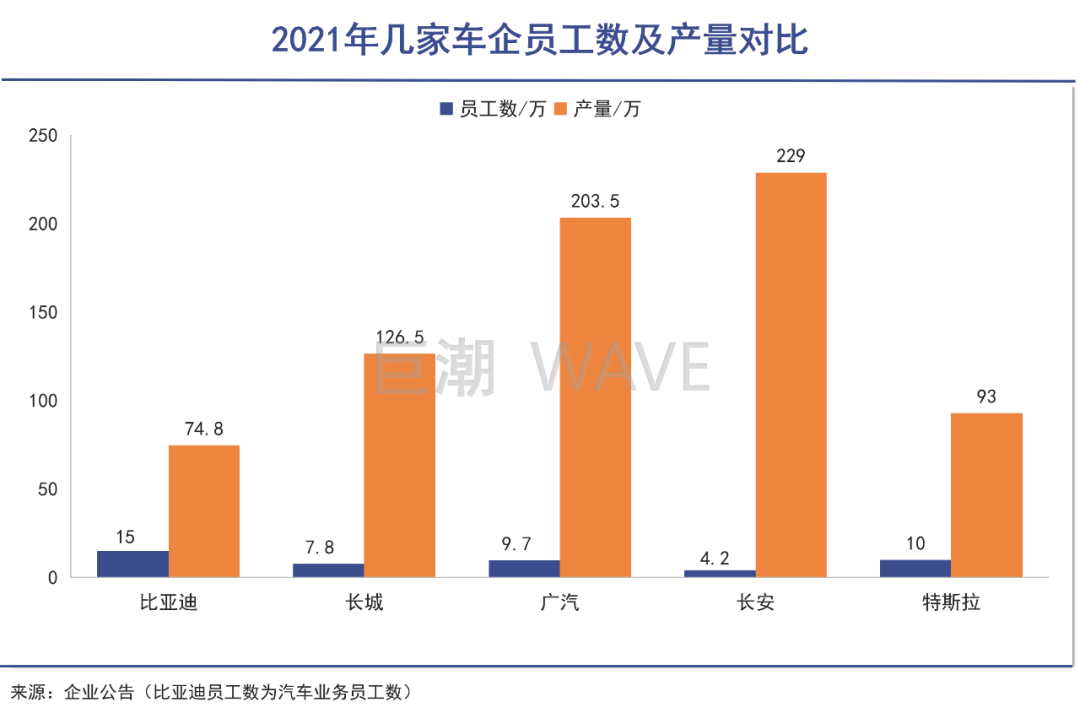

此外,比亚迪还陷入了“人海战术”的泥潭, 人均产出效率低下。

2021年,比亚迪用28.8万名员工(按营收比例测算,汽车营业员工不低于15万人),生产了74.8万辆汽车。2022年比亚迪还将招聘15万人。

同期,长城、广汽、长安员工数划分为7.8万人、9.7万人、4.2万人,而他们的产量划分是比亚迪的1.7倍、2.7倍、3.1倍。

特斯拉全球10万员工,产量超93万辆,上海工厂8000人左右,产量48万辆。蔚小理想员工总数均只有1.5万人左右。

着实早在2018年,比亚迪就已经意识到上述问题,最先推动电池外供;2020年又确立了弗迪系五家子公司和比亚迪半导体,但时至今日外供功效有限。

比亚迪半导体是比亚迪“改造开放”的先锋军,但比亚迪的车企身份,让其外供计谋遭遇最基本的商业陷阱——作为竞争对手,不到必须且垄断的时刻,险些不会思量采购。

效果是,停止2021年6月尾,小鹏、东风岚图、宇通汽车对其采购额也只有戋戋60万元、129万元和 240多万元。现在已进入IPO注册阶段的比亚迪半导体,六成收入依然依赖比亚迪。且仍使用比亚迪财政系统,同类产物关联销售毛利率高于非关联销售。

另外,只管比亚迪声称将向特斯拉供应电池,但特斯拉方面已经有否认的声音——电池外供恐又重蹈半导体的覆辙,比亚迪的开放战略一旦不达预期,其电池、芯片等主要配件的成本下降会变得更难。

02

华为生态,窃取车企“灵魂”?

几经思索后,华为仍重申不造车,而是赋能车企。

“华为给车企自动驾驶手艺,提供整体解决方案,云云一来,它成了灵魂,上汽成了躯体。对于这样的效果,上汽不能接受。”为此,上汽董事长陈虹拒绝了与华为的相助。

现实的情形却是,华为赋能的车企销量暴涨,股价连创新高。依附华为光环,长安汽车、小康股份股价皆攀上历史新高。

华为还在不停扩充“同伙圈”,现在与华为睁开深度相助的有小康赛力斯、长安、北汽、广汽、奇瑞和江淮汽车。

对于造车,华为内部曾一直有分歧,徐直军和王军热衷于做博世那样的Tier 1巨头,而余承东则主张下场造车。但几经思索后,华为仍重申不造车,而是赋能车企。

刘华则以为,从汽车制造业到新能源汽车产业快速生长,及智能互联产业不停创新新业态的泛起,“未来的华为,在整体解决方案提供商的沉淀积累,和市场端的新业态趋势,有可能会让华为进入新能源汽车造车的终端。这是新能源汽车产业生长的一定,我们拭目以待。”

一个残酷的现实就是,华为主导的汽车销量大涨,缺少华为元素的汽车销量便萎靡不振。最典型的案例就是塞力斯品牌,停止2021年底,赛力斯SF5交付仅8169辆,不尽如人意,随即便被雪藏。

出师晦气,华为最先周全主导全新的AITO品牌,并推出问界M5。余承东指导下,华为智能终端事业部倾囊相助,早年期设计到后期销售,险些由华为一手操办。华为的手机团队、软件工程师都介入了问界M5的设计。

险些周全华为化的问界M5,前五月就卖出13923辆,同比暴增13倍。甚至被外界看做是华为的“亲儿子”。

不外这样一来,小康基本沦为“代工厂”,北汽极狐的情形也有靠近。小康能够死去活来,自然愿意身居幕后,但对于上汽这样的国有大厂,陈虹的担忧实属一定。

戴姆勒CEO就曾果然示意:绝不做“谷歌的三星”。言外之意,飞跃不会成为任何一家公司的硬件供应商。纵然在业绩不佳的年份,戴姆勒依然全力以赴研发智能操作系统和无人驾驶手艺,并声称“未来的飞跃将成为汽车界的微软”。

上汽并非倾轧和华为相助,拒绝的着实是“智能手艺、品牌、渠道、营销的一体化解决方案”,由于这样一来,上汽将彻底成为“没有灵魂的躯干”。其他大型车企的判断也会大同小异,只有研发能力孱弱的中小型车企与华为有相助意愿,但这些车企的品控和品牌都是问题。这也就是刘华以为华为未来将会造车的内在逻辑。

另一层面来看,华为也开拓了一种全新的相助模式——差异于博世、采埃孚等零部件巨头,华为并非纯粹的供应商。好比,长安、华为、宁德时代合创的阿维塔,融合了三者在整车、智能驾驶及电池领域的手艺,相当于用模块化的方式“平地起高楼”,迅速打造有竞争优势的品牌,顺应新能源汽车生长早期群雄逐鹿的历史时期。

值得注重的是,只管华为在手艺方面的支持倾尽全力,但对于小康、北汽、长安却未入一股,这展示出了一家专注于产业的国民级企业的责任和态度。

03

谁最懂制造业?

苹果就是这个时代掌控制造业“顶级密码”的超级玩家。

汽车产业是全球化大分工和全球化供应链的典型工业产物,智能电子更是将这种模式施展到极致。

可以说,苹果就是这个时代掌控制造业“顶级密码”的超级玩家。靠着“Designed by Apple in California,Assembled in China”(“加州设计,中国组装”) ,苹果占有微笑曲线的顶端,攫取高额利润。

苹果不生产一针一线,却能犹如帝国王者一样平常对产业链举行全天候监视,小到一颗零部件,大到呼吁供应商团体迁徙至东南亚,一切以实现最低成本产出最高品质商品为目的。

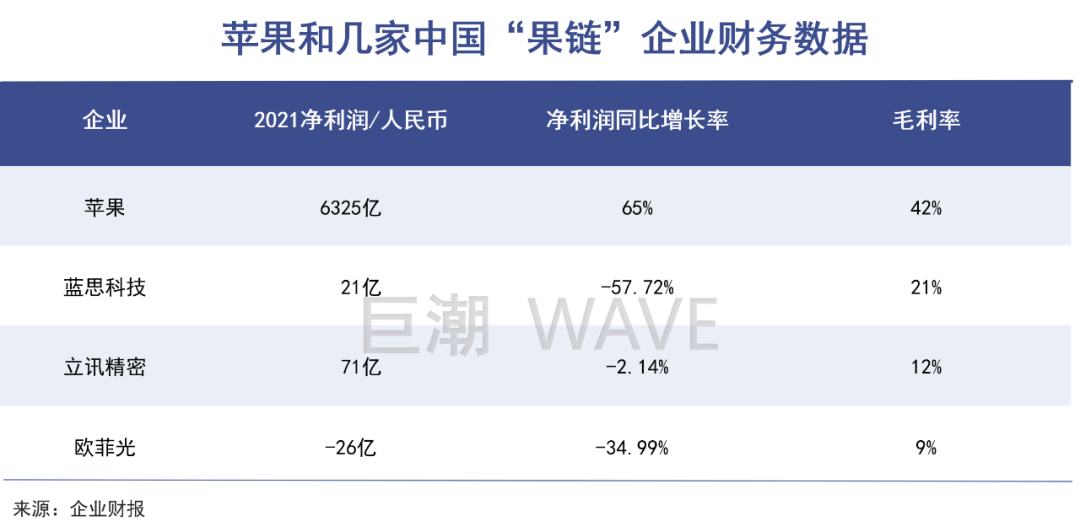

在原质料成本大幅上涨的2021年,苹果净利润946.8亿美元(6325亿元),同比大增65%,毛利率上升至42%,而中国“果链”企业却只能成为苹果转嫁成本的“替罪羊”。

自2014年最先,苹果造车传言已有8年之久。造车照样提供智能方案,一直萦绕着Apple Car,民众汽车CEO赫伯特·迪斯近期就示意,不确定苹果是否真的设计生产汽车,但他们确实想提供智能软件。

在“软件界说汽车”的时代,谁能掌握焦点智能驾驶手艺,谁就能拥有更多自动权。正如赫伯特·迪斯所说,“汽车制造商要想实现90%的软件自给自足,需要破费10年时间。”但智能手艺、软件和产业链整合正是苹果的强项。

已经占有智能硬件产业顶端的苹果,可以将iPhone产业链的乐成复制到Apple Car项目,据传,苹果将委托鸿海(富士康)举行汽车组装营业,公布日期可能会在2024-2025年。

当前的特斯拉似乎正在沿袭美国老乡的精髓。埃隆·马斯克把险些所有的研发气力都放在美国加州大本营。电池、传动、电子等先进制造手艺所有孕育于此,辅助其最多每周50次的工艺改善。

特斯拉就与工业机械巨头意德拉(IDRA)联手研发了铝铸工艺压铸机。这种锁模力高达6000T的机械,可以把原来70多个零件一体压铸成2个甚至1个零件,原本焊接1000至1500次的庞大生产历程,酿成一次压铸加工,让焊接两小时酿成压铸两分钟,简化生产工序,省下了20%的成本。

类似的是,苹果也会为代工厂提供装备。2012年,为了力推全金属机身,苹果将CNC(数控机床)带入手机产业链,瞬间成为制造业领域的当红明星。

全身心投入研发,特斯拉、苹果得以站在更高维度提升工厂的制造效率,赚取利润。

反观海内电动车企业,比亚迪试图通过一体化和封锁供应链以求自给自足,但最终的效果就是难以向供应链甩锅成本,只能从内部要利润。

这种凭空捏造的模式,与汽车零部件全球化结构的属性相悖。在疫情影响下,一体化模式自我保供的价值和意义凸显出来。但若是这种短期的产业链扰动因素消逝后,与其他车企的盈利能力对比将加倍耀眼。

站在产业政策的角度,是支持某一家公司使之成为“巨无霸”,照样形陋习模加倍重大的新能源汽车产业集群,以繁荣整个行业?这是需要更多思索的。